GPI(滑空段階迎撃用誘導弾)は、イージス・システムで運用する極超音速兵器迎撃ミサイルとして日米共同開発されている迎撃ミサイルです。

共同開発の状況やなぜGPI開発の必要があるのかについて解説します。

GPI(滑空段階迎撃用誘導弾)は日米共同開発される

GPIは、米ミサイル防衛局(MDA)が2021年に開発を開始し、2022年からRTX社とノースロップ・グラマン社の2社と契約を結んできました。

2023年8月、日米両国がGPIを共同開発することになり、2024年5月にはプロジェクト取り決めに署名したうえで、日米間で上記2社のコンセプトのうちいずれを採用するか、検討を進めてきました。

2024年9月にはアメリカ側のGPI開発担当企業がノースロップ・グラマンに決定され、同年11月には日本担当企業は三菱重工に決まっています。

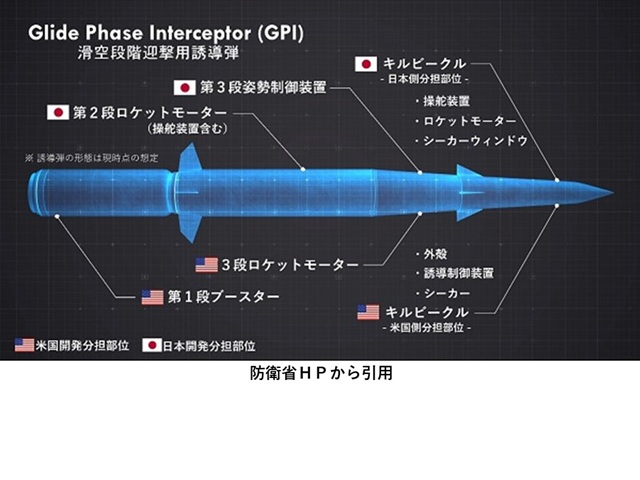

開発の担当分担としては

第1段ブースター:米国の既存の装備を採用:米国製Mk72ブースター

第2段ロケットモーター:日本が全て担当

操舵装置:日本(空力操舵翼)

第3段ロケットモーター:米国が主要部分を担当

第3段姿勢制御装置:日本(TVC:Thrust Vector Control:推力偏向制御)

キルビークル(迎撃弾頭):米国が主要部分を担当

外殻:米国

誘導制御装置:米国

シーカー:米国(赤外線イメージカメラ)

操舵装置:日本(空力操舵翼)

ロケットモーター:日本

シーカーウィンドウ:日本(耐熱サファイヤガラス製の窓)

GPI(滑空段階迎撃用誘導弾)は何のために開発されるのでしょう

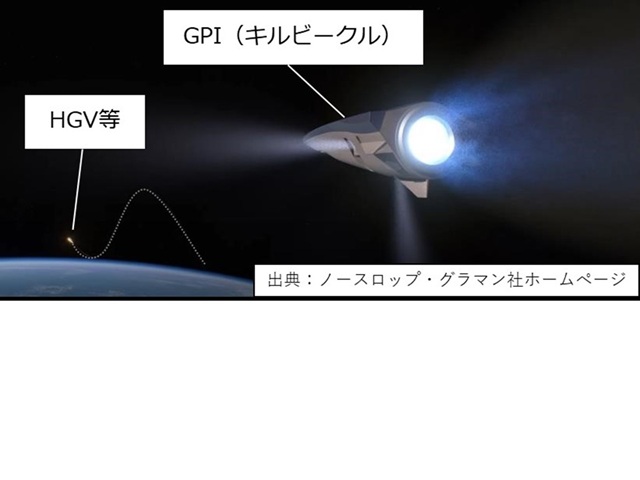

GPI(滑空段階迎撃用誘導弾) は、近年その脅威が高まりつつある 極超音速兵器 (マッハ5以上で飛翔する兵器)に対処するための迎撃ミサイルとして開発されます。

極超音速兵器は、大きく2種類に分けられます。

1つは 極超音速滑空兵器(HGV) で、発射後しばらくは弾道ミサイルと同様に上昇したあと、切り離された弾頭が大気圏外と大気上層部の間をグライダーのように滑空して飛翔し、目標を攻撃します。

もう1つは 極超音速巡航ミサイル(HCM)で、大気圏内をラムジェットもしくはスクラムジェットという特殊な構造のエンジンにより、マッハ5以上の速度(極超音速)で巡航する、長射程のミサイルです。

これらのミサイルは極超音速でかつ、比較的低い軌道を飛行する上に、これまでの弾道ミサイルが一定の放物線を描いて飛行するのに対して途中で飛行コースを変更できるため、

従来のミサイル防衛システムでは迎撃が困難になってきていることから新たに開発されるようになったものです。

コメント